Als der 70jährige Alexander von Humboldt 1839 nach Paris gereist war, um als Sachverständiger für die „Academie des Sciences“ über die eben erfundene Daguerrotopie zu urteilen, da war er wie alle, die das neue Zauberzeug sahen, begeistert und schrieb nach Hause über „Gegenstände, die sich selbst in unnachahmlicher Treue malen“.

Sieben bis acht Minuten dauere das, viel weniger also als die Herstellung eines traditionellen Kunstwerkes, und in Ägypten, wo die Sonne heller scheine, könnte es vielleicht auch in zwei bis drei Minuten gelingen. Es dauerte nicht gar so lange, da wurden aus den Minuten Sekunden und Bruchteile von Sekunden. 160 Jahre nach Humboldts Ausruf schrieb Salman Rushdie in seinem Roman „The Ground Beneath Her Feet“:

„A photograph is a moral decision taken in one eighth of a second.” Aus der unnachahmlich treuen Abbildungen still haltender Gegenstände war inzwischen eine Weltmacht geworden, die spätestens mit dem Aufkommen der Farbphotographie alle Lebensbereiche durchdrang, die Wirtschaft wie die Kunst, die Kommunikationsindustrien wie die Politik.

Ungebrochen seit 1839 ist die Fasziniation, die von der Photographie ausgeht, revolutionär ihre Wirkungen auf das Verhältnis zwischen Mensch und Natur, Mensch und Realität, quicklebendig ihre Kraft, sich mit Idealen und Ideologien zun amalgamieren, populäre Leitbilder zu erschaffen oder zu demontierten, staunenswert ihre Fortschritte für die exakten Naturwissenschaften durch Mikro- und die Makrophotographie.

Seit es Photographie gibt, gibt es auch leidenschaftliche Auseinandersetzungen über ihre Wirkung auf die Kunst. Der französiche Dichter Charles Baudelaire (1821–1867), einer der frühesten Photographie-Kritiker, meinte voller Häme: „Die Fotografie ist der Todfeind der Malerei, sie ist die Zuflucht aller gescheiterten Maler, der Unbegabten und der Faulen.”

Das war ein Irrtum auf der ganzen Linie.Denn gerade die fleissigsten und begabtesten Maler wie etwa Franz Lenbach, Edvard Munch und später Andy Warhol nahmen die Photographie für sich als Helferin in den Dienst. Aber auch die, welche selbst keinen Apparat an-rührten und beim Skizzenblock und Zeichenstift blieben, zogen die Konsequenz aus der kopernikanischen Wende in der Realitätswahrnehmung.

Erst der Impressionismus, dann die Fauves und der deutsche Expressionimus erschufen eine Bilderwelt, die sich ganz bewußt anderen ästhetischen Strategien verschrieb als jener „unnachahmlichen Treue“, die Humboldt gerühmt hatte. Und, paradox genug, auch in der Photographie selbst, die doch durch den Fortschritt bei Objektiven und Verschlüssen und in der Filmchemie immer exakter, immer schärfer, immer genauer wurde bis hin zum Hyperrealismus, keimte um 1900 die Sehnsucht nach impressionistischer Unschärfe, empfindsamer Weichzeichnung und künstlerischer Autonomie auf. „Piktorialismus“ hieß die Devise und sie war eine Etappe im Kampf der Photographen um Anerkennung als gleichberechtigte Künstler.

Heute sind diese Kämpfe längst ausgestanden, die Photographie ist seit den 1920er Jahren erst ins Ausstellungswesen und dann seit den 1950er Jahren auch die Museen eingezogen, wobei das Vorbild des New Yorker „Museum of Modern Art“ das mächtige Vorbild stiftete. An den Kunstakademien wird selbstverständlich Photographie gelehrt.

Einen Schlüsseltext des Kampfes um die „Kunstphotographie“ wie Thomas Manns Rezension von Alfred Renger-Patzschs Buch „Die Welt ist schön“ (1928) liest man heute mit ungläubigem Staunen: Mann, der der Photographie wohl wollte, lobt „Lichtbild-Aufnahmen, in denen Fertigkeit und Gefühl eine solche Verbindung eingehen, dass der Versuchung, sie als Werke eines Künstlers, als Kunstwerke anzusprechen, schwerlich zu widerstehen sein wird“.

Und er rügt den Widerstand der „humanistischen Prüderie“, gegen Photographie als Kunst:

„Technifizierung des Künstlersichen – gewiß, es klingt schl-imm, es klingt nach Verfall und Untergang der Seele. Aber wenn nun, indem das Technische der Seele anheimfällt, die Technik sich beseelt?“

Heute ist der Schein-Gegensatz zwischen Technik und Kunst ausgestanden. Und für die Photographen gilt, was für alle Künstler gilt, welche Technik, welche künstlerischen Mittel im weitesten Sinne sie auch wählen mögen: Kunst darf alles. Sie darf sich in die Hexenküche der Bildverarbeitung im Computer begeben oder den Riesensprung zurück machen zur Prähistorie des photographischen Bildes: zur Lochkamera ohne Linse und Objektiv.

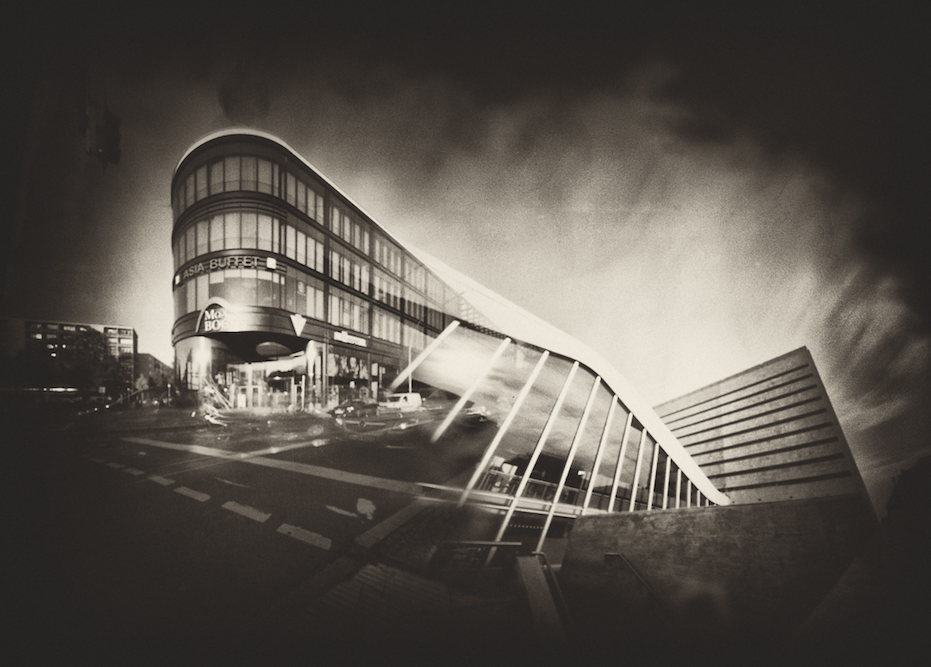

Marek Poźniak geht diesen Weg in beide Richtung, hin zur digitalen Sophistication wie den zum bewussten Primitivismus der archaischen Box- und das alles aus Abenteuerlust auf nie gesehene Bilder. Ob man die Ergebnisse überhaupt noch Photographie nennen sollte, habe ich meine Zweifel. Poźniak verweigert sich auch gegenüber den letzten Resten jener Realitätsvermutung, die seit „Humboldt 1839“ immer noch in unseren Köpfen steckt. Wenn bei solch endlosen Belichtungszeiten alle beweglichen Lebewesen ohne jede Spur auf dem Bild bleiben, obwohl sie doch die Szene bevölkert haben, dann rührt das an die Grundfesten unserer Alltagphilosophie.

Vor Gottes Auge seien tausend Jahre wie ein Tag, heißt es sinngemäß im 90ten Psalm. Mich erinnern deshalb Poźniaks Werke weniger an die Camera obscura und Louis Daguerres unvollkommene erste Straßenaufnahmen als an die Geheimnisse der Schöpfung und ihren Abglanz, die Farb- und Lichtphänomene, die wir aus den Naturwissenschaften kennen.

In der Astrophysik oder in der biologischen Mikrophotographie, in chemischen Prozessen oder in den Bildwelten der Zellbiologie begegnen wir ähnlich merkwürdig überirdischen Lichtern. Farbspiele wie bei Poźniak finden wir auch in der Geologie, dem explodierenden visuellen Reichtum der Achate zum Beispiel oder bei den phantastischen Farbeffekten mancher Schmetterlingsflügel.

Aber mit gleichem Recht könnte man in Poźniaks Schöpfungen auch Echos der Errungenschaften der klassischen Moderne finden — eben jener Kunst also, die als Antwort auf die Exaktheitsexzesse der frühen Photographie entstanden ist. Die Landschaftsbilder der Fauves und die Sommernächte Edvard Munchs lassen grüßen wie die abstrakt glühenden Farbtafeln Mark Rothkos.

So zieht die Kunst Poźniaks auf raffinierte Weise die Summe aus zwei Jahrhunderten Nachdenken über die Abbildbarkeit der Welt und die Frage nach dem Bild überhaupt.Das Schöne an dieser Frage ist ihre Unendlichkeit. Es gehört zu den Wundern der Kulturgeschichte, dass es einstweilen nicht so aussieht, als werde die stillschweigende Vereinbarung über das Bild als Rechteck, auf dem man schlechthin alles erforschen, alles erzählen könne, so schn-ell überflüssig werden. Auf Marek Poźniak warten also noch viele Aufgaben.

Christoph Stölzl